明日、会話に困ったら使ってみよう!無駄なウンチク雑学!知っていても役には立たない豆知識。

今回は知っていても知らなくてもどうでもいい様な雑学をまとめたいと思います。会話に困ったら使えると思いますので、なんとなく覚えておくと使えます(笑)

個人で作成していますので間違いがあるかもしれませんが

ご愛嬌ってことで見逃して下さい( ´∀`)

其の一・スキャンティー(女性用パンツ)の発祥は日本!!

スキャンティーとは、パンティーの中でも股上が極端に浅くサイドが狭いものを指す。これを開発作成したのは日本の下着デザイナー鴨居羊子さんという方で

1950年代のズロースちっくな女性用パンツに色気を持たせ

カラフルにしてみたり、キレイな細工を施したり

さらにはスケスケのモノやガーターベルトまでも売り出したんです。

画像は1954年に鴨居羊子さんが作成したと言われている下着です。

それらが発売された頃は、男性が女性にこぞってプレゼントに下着を選んでいたそうです。戦後間も無く下着は白しか売られていなかった様な時代ですから

それはそれは人気が出たんだそうです。

鴨居羊子さんに関する著書や伝記などは多々ありますので真意を確認したい方は探してみて下さい。

其の二・セーラー服は脱がせやすくできている!!

変な想像はしないで下さい(笑)セーラー服は19世紀にイギリス海軍が制服として

着用し始めたのがきっかけで世の中に広まりました。

そう思うとつい最近の様なことなんですね。

特徴として、ゴムを使わず身体を締め付ける部分が一切なく、ゆったりとした作りで

襟が他の衣類とは比較にならないほど大きく作られていて

海辺や船上で風が強い時などに襟を立てて命令を聞き取りやすくするためだったそうです。

そして、胸元が大きく開いているのは、海に落ちた時に簡単に脱げる様にしたんだそうです。

というわけで、脱がせやすくできていると断言できるんです。

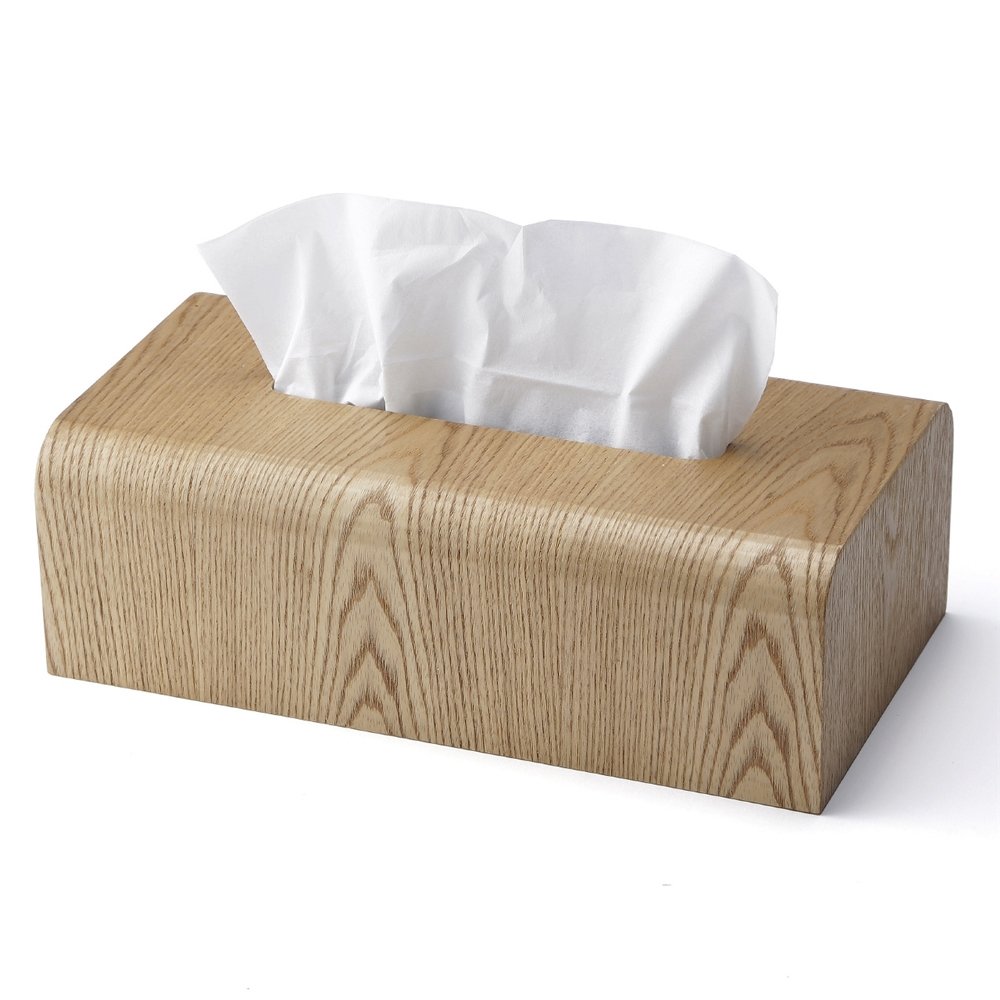

其の三・ティッシュが2枚重ねの理由!!

わざわざ2枚に重ねて売られている理由の一つとして、「柔らかさをキープしたまま丈夫さを持たせる」には2枚重ねが一番よかったからだと言われています。2枚重ねの厚さで1枚のティッシュを制作するとごわごわとした硬いものになってしまうそうです。

そしてさらに重要な理由が、「肌触りの良さを出すため」

ですが、紙には必ず裏表があるんですが、裏はザラザラしていて表はツルツルしています。

裏のザラザラ同士を合わせ2枚重ねにする事によって、どちらの面を使ってもツルツルの感触が得られる様にするためだそうです。

其の四・爪楊枝(つまようじ)の知られざる真実

爪楊枝って一律に頭のところに装飾が施してありますが実は意味があります。最近では、その意味を知ってか?知らずか?どちらも尖らせた物があったりしますが

あれは邪道だと言われています。

では、どんな意味があるかと言いますと、頭側からふたつ目のくびれた部分で折り

その折れた頭部分は箸置きの様に爪楊枝の先を置ける「爪楊枝置き」として作られています。

ですから、たまに折れやすいヤツがあったりしますがそれは良心的な作りなんです。

決して、失敗作や安物というわけではありません(笑)

其の五・トランプのジョーカーは日本生まれ?らしい!

この話はトランプの起源までさかのぼる話をすると長くなるので適当に省略しますが日本にトランプが伝わり、「オールドメイド」という遊びが伝わってきた時に

ルールが少々面倒で応用大好き日本人がそのルールをわかりやすくするために

本来52枚だったトランプに1枚追加したのがジョーカーの始まりと言われています。

その時点ではジョーカーとは言われていなかった様ですが「ババ」と呼ばれていた。

その「ババ」を使って行っていたのが「ババ抜き」だったそうです。

それがヨーロッパへ逆輸入され、ジョーカーとしてピエロの模様や何かしらの絵柄が付き

はじめからトランプのセットに入って売られる様になったそうです。

日本生まれかもしれない程度の話ですが、当時トランプが生産されていた西洋の国々にはジョーカーが作られた記録などがどこにもないそうなので、日本生まれ説はかなり有力。

其の六・スイートルームは甘くないぞ!!

http://www.grand1934.com/hotel/room_type/gig_room07.html

札幌グランドホテルの客室「グランド イン グランド スーパースイートルームスーパースイートルーム」のご紹介です。ビジネスでのご利用にぴったりです。

一度は泊まってみたいスイートルーム。かわいい彼女や大切な奥様を連れてのんびりと過ごせたらどんなに素晴らしいことか。

ですが、やはり高いですよーそんなに甘くないですよー(笑)ってそういう意味ではありません。

実はスイートを英語で書くとsweet(甘い)ではなくsuite(ひと続き、ひと揃い)なんです。

ですから、正しく書くと「Suite Room」になります。(笑)

つまりは居間と寝室がひと続きになったお部屋のことなんです。

最近では居間と寝室だけではなくキッチンやバスルームまでが

ひと続きになった部屋まであるそうです。

Suite Room で sweet なひと時を過ごせる様にお祈りしています(笑)

其の七・乾電池の「単」ってなんだ!!?

どうでもいいけど気になったら知りたくなるのは人の性(笑)英語での呼び名がユニットセル。単電池や単層電池という意味がある。

それらが語源である。だがこんな呼び方をしているのは日本だけです。

単層電池というのはプラスとマイナスが表裏に一つある物の事を指しています。

そして日本では一番最初に作られた物を「単1電池」と定めました。

その後、すぐに2・3・4・・・と作られていきました。

そして、そのまま頭に「単」を付けるのが当たり前になったんです。

そして最後に生まれたのが四角いヤツです(笑)

これが積層電池と言われるやつで片面にプラスとマイナスがついていて6ボルトや9ボルトといった内部に複数の電極を持った強い電池が開発されたんです。

要するに、英語での呼び方に習ってそのままだったわけです(笑)

其の八・幕張メッセの「メッセ」ってなんだ!!?

Messe(メッセ)とはドイツ語で見本市のこと。千葉県千葉市美浜区にある幕張メッセは、21万平方メートルの広大な敷地に国際展示場、国際会議場、幕張イベントホールの3施設で構成されています。

ごく単調な理由でした(笑)

其の九・サイコロの謎!なんで1だけ赤いのさっ!!?

実はサイコロの「1」が赤いのは日本だけです。不思議に思いませんか?サイコロのルーツを調べていくとすぐにわかりますが

全て黒が当たり前です。

世界中の通販サイトで探しても「1」が赤いのは日本にしか売っていません。

日本以外で売っていたとしても絶対日本製もしくは外国産の日本販売用です(笑)

日本でサイコロが生産され始めた頃は「1」は黒でしたが大正15年(1926年)に和歌山県のとある会社が自社製品をアピールするためにシャレっ気を出して「1」を思い切って一番目立つ様に赤にしました。

ですが、他社との差別化をはかるつもりだったのに、すぐに他者にマネされてしまい

それが一気に全国に広まったせいで、なぜか日本のサイコロだけ色気が出てしまったわけです。

今では海外でもそれほど珍しいものではなくなっていますが

やはり国旗の印象が強い様で昭和50年頃まで、海外から日本へ来た旅行者は「1」が赤いサイコロをお土産に多数購入されていたそうです。全くいりませんね(笑)

其の十・新年の区切りと年度の区切りが違う理由は!!??

新年の始まりは1月なのに、学校や会社の年初めはなぜか4月。。。ワケがわからない!(・Д・)

そんなあなたはここで解決できます(笑)

話は江戸時代までさかのぼりますが

江戸時代の寺子屋(現代で言う学校)は随時入学できました。

が!?

明治に入ったらすぐに学制というのが布かれる様になり、

政府がヨーロッパを模して9月入学を主流にさせようと

随時入学する事を禁じたんです。

ですが政治的に禁止した訳ではなく学業の区切りを夏の終わりにし

社会に出るための決まり事を8月に集中させたため、8月には寺子屋を卒業しないと

区切り良く仕事に就けない様に働きかけたんです。

そうなりますと必然的に、7月に卒業する生徒ばかりになり

寺子屋の運営ができなくなってしまうので寺子屋は9月にたくさんの生徒を入学をさせる様になったんだそうです。

もちろん生徒側もハンパな勉強ではロクな仕事に就けないのでびっちり通える9月に通学を希望する様になり、やはり9月が区切りになっていたんだそうです。

そんな風に学制事情を作り上げたのに明治政府は明治後半になったら会計年度を定め、4月を年度始めとしやがったんです。

そうなりますと、政府に会計報告をしていた寺子屋としては4月に会計を報告するためには寺子屋自体も4月を区切りにしないと報告ができないということになってしまい、会計報告がしやすい様に、徐々に卒業を3月、入学を4月と移していった訳です。

明治後半では寺子屋とは呼ばれずに学舎と呼ばれている地方もあった様です。

その流れから会社なども政府と取引のある会社から少しずつ4月からが年度始めとして稼働する様になったんです。もちろん新卒などを採用するのも4月からとなっていきましたので、今の世の状態がここで出来上がったんです。

簡潔にまとめますと、明治政府がアレコレ根回しして無理やり作ったってことです(笑)