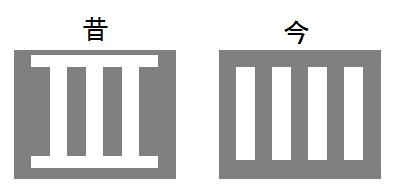

【雑学】横断歩道がハシゴ状ではなくなったのは、水はけを良くするため

はしごタイプからストライプタイプへ

出典:横断歩道 今と昔? ブラウン上本町 両サイドに側線がある「ハシゴ型」から、側線なしの「ゼブラ型」への変更が決まったのは今から26年前の1992年。以来、補修の際に変更を行ってきました。横断歩道のデザインはなぜ変更されたのでしょうか。

塗料の白い線で囲まれた路面部分(ペイントのない部分)に水がたまってしまい、スリップや水はねの原因になりやすい

自動... 地面に描かれた塗料には厚みがあるので、縦・横に囲まれた部分は、雨天時に水がたまってしまいます。縦線をなくすことで水が流れるようになり、自動車がスリップする原因が取り除かれます。(水がたまらないので、自動車による「水はね」も少なくなります)

ハシゴ型では白線に囲まれた部分に水が溜まってしまい、雨の日にスリップの原因になってしまう、また、白線は水に濡れると滑りやすくなる

横断歩道をペイントする塗料は厚みがあるので、縦横に囲まれた部分に雨天に水が溜まりやすい。スリップや水跳ねの原因になる

縦線付きの「ハシゴ型」は水はけが悪かったのです。横断歩道の白い塗料は厚みがあるため、ハシゴ型だと塗料が塗られていないくぼみに雨水がたまります。塗料の表面はツルツルしているので、そこに雨水がかかるとスリップすることもあるそうです。

ハフポスト その他情報

節約、視認性など他にも理由があるようです

当然ながら、縦線が不要ですので塗料代の節約になります。

側線を引かないと、工事期間の短縮、費用の軽減につながる。

縦のラインがないほうがドライバーからは横断歩道がより目立って見える

自動... 縦線が省略されることで、塗料や作業時間などのコストが省け、経年劣化や損傷時の補修も容易となる。また縦線は、クルマが通過することで、部分的に消えやすい。

塗る部分が多くなると、当然補修箇所も多くなるのが常である。ましてや縦線は毎回踏まれて破損し易いのも事実ですよね。

側線をなくしたのですから、消える心配はないし、補修の際も側線を描かないのですから作業の時間も経費も節約できます。

横縞だけの横断歩道、出始めの時に「梯子の描きかけかな」と脳内処理したまま、ずっと気にもとめずにいた。自転車通行用の縦棒入ってるのも多かったし。しかし車道通行原則の強化とともにこれも書き換えられつつある。pic.twitter.com/GLAnaRYBg9