テロリストが生まれるメカニズムがわかった!

テロリストが生まれるメカニズムがわかった! (プレジデント) - Yahoo!ニュース

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160307-00017482-president-bus_all

■小学校のクラスを目の色で分けて、一方をエコ贔屓 筆者は大学の講義の冒頭で、2001

■小学校のクラスを目の色で分けて、一方をエコ贔屓

筆者は大学の講義の冒頭で、2001年の9・11同時多発テロ事件のスライド映像を使う。事件当時のG・W・ブッシュ米大統領が対テロ「戦争」を宣言したのはまだ記憶に新しいが、社会心理学では人の集団を、個々人の性質をただ足しただけではない独特の性質を持つものと捉えており、戦争とはその集団同士の究極の葛藤であるからだ。ただ、今後はこの映像を別の事件のものと取り換えねばならぬようだ。

15年11月13日、仏パリとその近郊において、銃撃と自爆による無差別テロが発生、100人以上が死亡した。シリア領内での国家樹立を宣言したテロ集団、イスラム国(IS)が首謀者とされる。

西欧で国民国家体制が確立された18世紀以降、戦争は国家と国家の間で争われるものと考えられてきた。しかし、現代は必ずしもそうではない。テロ集団は特定の組織に属するメンバーだけとは限らず、外部との境界線が明確でない。我々は今、国家でも社会的に認知された組織でもない、単なる象徴的な集団やカテゴリーの間で、世界規模の戦争が始まる時代を迎えているのである。

人の集団が互いにいがみ合う現象の根底には、何があるのだろうか。

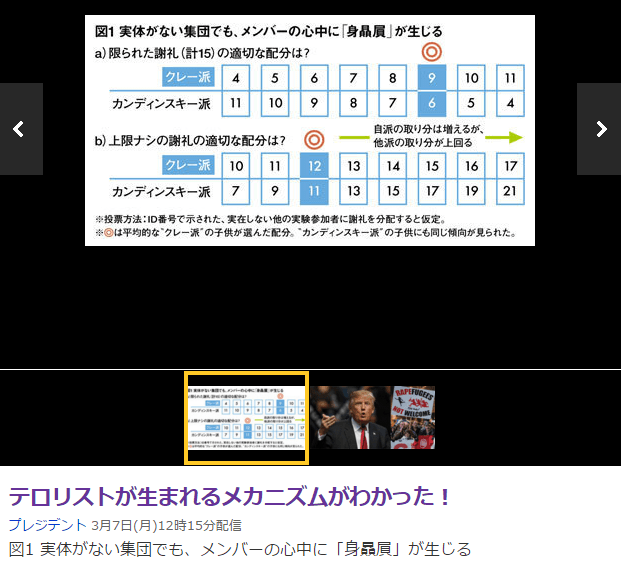

社会心理学者ヘンリー・タジフェルらが行った著名な実験がある(図1)。14~15歳の子供たちに抽象画をいくつか見せ、どの作品が好きか尋ねたうえで抽象画家クレーとカンディンスキーの名を教える。「世の中の人は、クレー派とカンディンスキー派に二分される。君は○○派だ」という架空の話を告げ、子供たちを人為的にこの2集団に分ける。

そして、「実験参加への謝礼の根拠となる得点を、クレー派の1人とカンディンスキー派の1人にどう配分すべきか」と質問し、配分の組み合わせをいくつか見せた(図1a)。すると子供たちの多くは、自派(内集団)のほうがやや多くなる組み合わせを選択した。さらに、自派への謝礼の絶対値が高くても、他派(外集団)のほうが多くなる組み合わせは、選択されにくくなった(同b)。

この実験の興味深いところは、子供たちは自分以外の誰がどちらの派に属するかは知らされず、分かれて一緒に作業したわけでもない、つまりどちらも実体として行動する集団ではない点だ。にもかかわらず、こうした結果が出た。

■偏見を持つ側が思い描いたことが現実化する

悪いことに、こうした差別や偏見がいったん固定されると、それにそぐわない情報は伝わりにくくなる。豪州で嘉志摩佳久らが行った伝言ゲーム(連鎖的再生法)の実験がある(Kashima,2000)。男性の上司を自宅に招いてパーティーを催したカップルについて描いた小話を、人から人に伝えていくというものだ。

登場人物の男性には、「上司の機嫌を取って昇進を目指している」といった男性のステレオタイプに一致する面がある一方、家事をこなすなどステレオタイプに反する面もある。女性も同様で、「料理の準備をしっかりした」かと思えば、「遅い時間まで外で飲んで帰る」など、女性らしい、らしくないの両方がある。

最初の伝言では、それぞれの性別から見て「意外」な点が、わずかだが強調される傾向があった。しかし、伝達者を経るにつれ、男女それぞれのステレオタイプに一致する情報の比重が増えていき、最後は逆転した。

自分が直接知らない対象についての噂は、その対象への先入観と一致した内容のみが人々の口に上り、伝えられていく傾向がある――これは、米心理学者G・オルポートらの別個の研究(Allport&Postman,1947)でも示されている。

さらに偏見という厄介者は、「偏見を持つ側が思い描いたことが現実化する」という傾向をも併せ持つ。

素行に問題アリとされた生徒を指して「札付き」などということがある。すると、その生徒は自分が問題児として見られていることを感じ、強く反発する。その結果、乱暴な言葉や暴力が目につきがちになる。すると、「ほら、やっぱり」と偏見が裏付けされ、正当化されてしまう。

欧米でイスラム教徒が、社会的偏見からテロリストのような扱いを受ければ、世の中を恨んでテロリストになってしまう者が実際に出てくる可能性がある。そこから「偏見があるからテロリストが生まれ、テロリストが生まれるから偏見がなくならない」という悪循環に繋がる。

■協力して初めて達成できる「上位目標」

では、集団間の敵意はどうすれば解消できるのか。シェリフらによって行われた、集団間葛藤の実験(Sherif et al., 1961)では、キャンプに来た子供たちを2班に分け、綱引きや野球で優劣を競わせるとたちまち敵対意識が生じ、相手方を「汚い」「ずるい」などと否定的に見るようになった。

次にこの敵対関係を解消すべく、交流の機会を増やした。しかし花火大会も、一緒の食事も、かえってトラブルを増やすだけだった。

続いて、2つの班が協力して初めて達成できる「上位目標」が順次導入された。キャンプ場の給水タンクが故障した際は、両方の班が協力して修理に当たった。食糧調達用のトラックが立ち往生したときにも、双方が力を合わせてロープで引っ張り上げることになった。すると作業後は、互いに敵意は消え、友好関係が生まれた。

この実験結果からすれば、集団が敵対している場合であっても、互いに協力しないと達成できない上位目標を与えることで、友好関係が回復できるといえる。

また、自分の集団と相手の集団を包み込むような、新たな集団の境界を意識させることも有効だ。フランスとドイツの仲は歴史的に険悪だったが、両国がEUというより大きな集団に内包されることで、かつてに比べて関係は友好的になっている。

詳細は割愛するが、無意識のうちに持っている偏見でも、相手の立場に立って考え、共感する経験を通じて解消できることが、実験で確かめられている。その結果を敷衍するなら、欧米で社会的に優位なポジションにある、キリスト教を信仰する白人階層が、黒人や移民、イスラム教徒を排斥するのではなく、彼らの置かれた立場に心から共感する経験を持つように図ることが、テロの恐怖を減らす最良の道であるようだ。無論、すべての人にそれを求めるのは極めて困難なのだが……。

名古屋大学環境学研究科・情報文化学部教授 唐沢 穣 構成=久保田正志 写真=Getty Images 図版作成=大橋昭一