飯舘村・避難指示解除区域の73%は年間被ばく線量1mSvを超える

除染が完了し避難指示が解除された福島県飯舘村の年間放射線被ばく線量は73%の地域で一般人の被ばく限度の1mSvを超えることがグリーンピースの調査で判明。

2018/03/01 グリーンピース最新放射線調査報告書ーー避難指示解除区...

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2018/pr20180301/

20180301 グリーンピース最新放射線調査報告書ーー避難指示解除区域で国際基準日本政府長期目標をはるかに超える放射線リスク

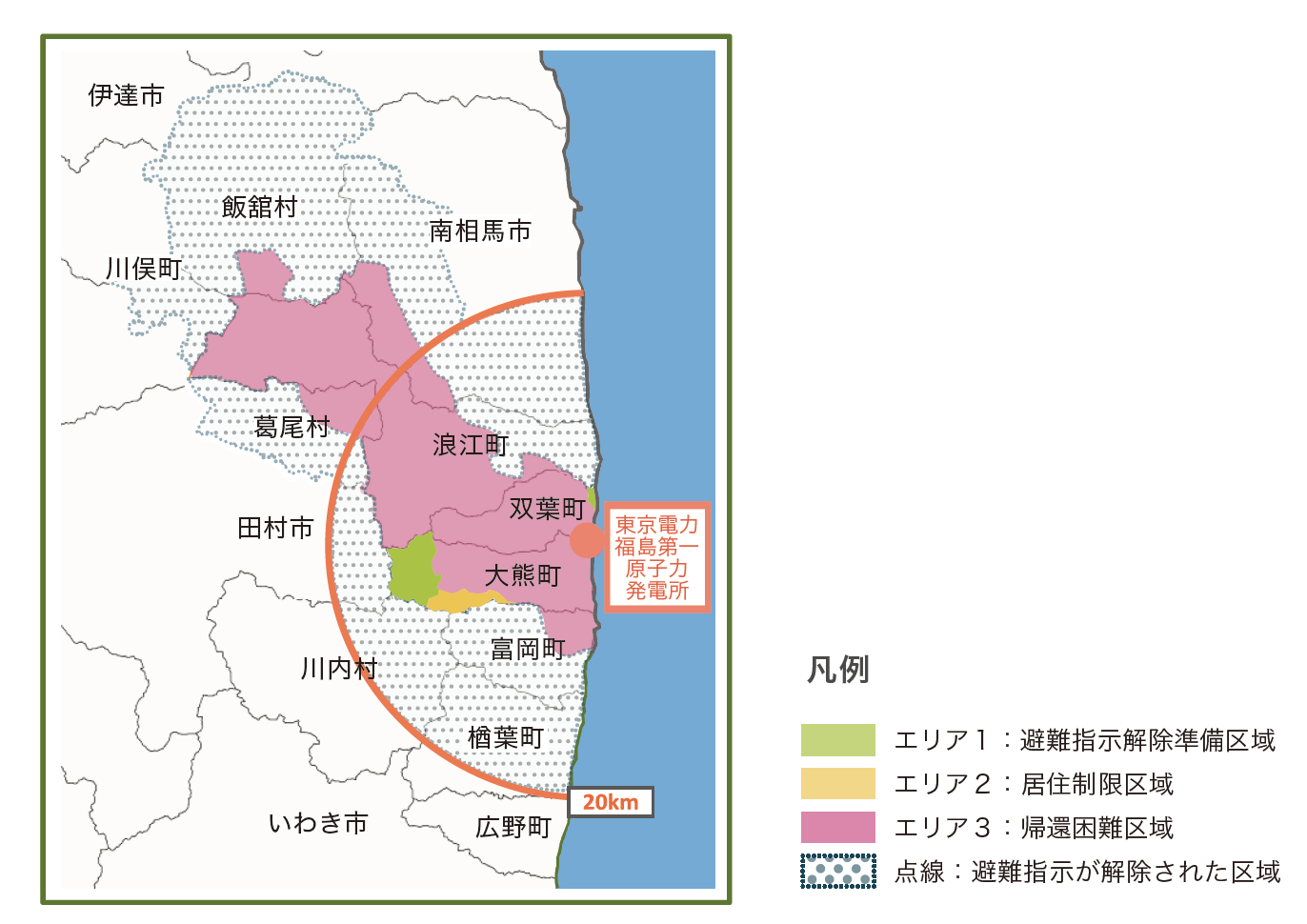

出典: 第28回目放射線調査 ~福島県浪江町、飯舘村 放射線量の調査は、2017年9月20日から10月4日、飯舘村、浪江町の避難指示が解除された地域、および浪江町の帰還困難区域で行われ、民家や森、道路などで合計数万カ所もの地点を測定した。飯舘村の民家6軒は、2015年からの3カ年の経年調査。浪江町の帰還困難区域では、2023年に人の居住をめざす「特定復興再生拠点区域(復興拠点)」に認定された津島地区や大堀地区を含み、民家3軒や道路などを調査した。

そして、政府がこれらの地域の人々への賠償を打ち切る形で帰還を進めることは、人権侵害であると指摘し、国連人権理事会の対日人権審査で、日本政府は、住民の健康への権利を尊重することや、許容放射線量を年間 1mSvに戻すことなどを勧告されており、3月中旬の国連人権理事会本会合で受け入れの可否表明を迫られている。

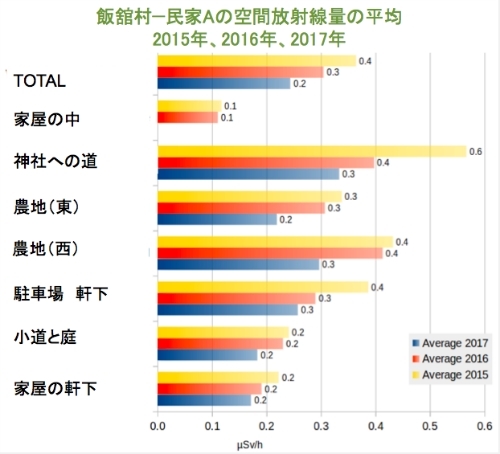

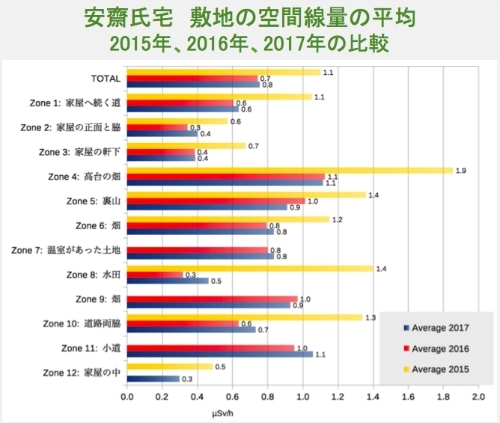

出典: 第28回目放射線調査 ~福島県浪江町、飯舘村 ・民家6軒のうち4軒では、除染完了後も、政府の除染基準(毎時0.23マイクロシーベルト)の3倍の放射線レベルが計測された。いくつかのエリアでは、放射線量が2016年より増加しており、周囲の森に蓄えられた放射性物質の移動など再汚染の可能性が考えられる。 ・南部の民家で、政府の除染基準(毎時0.23マイクロシーベルト)を達成するのは、今世紀半ばごろと推定される。 ●浪江町(避難指示解除区域) ・市街地の小学校周辺でも除染で十分に放射線量を下げることはできていない。小学校の向かいの森では、平均値毎時2マイクロシーベルト、最大毎時5マイクロシーベルトのホットスポットがあり、児童へのリスクが懸念される。 ●浪江町 (帰還困難区域) ・2011年から2012年大規模なモデル除染の対象となった津島地区の民家では、最大値毎時5.8マイクロシーベルト、平均値毎時1.3マイクロシーベルトだった。これは除染の効果が非常に限定的であったことを示している。 ・これらの地域で、毎時0.23マイクロシーベルトを達成するのは、来世紀に入ってからと推定される。

●飯舘村(避難指示解除区域)

報告書「原発事故の写像」Reflection in Fukushima

浪江町と飯舘村における放射線調査

政府は飯舘村の帰還困難区域以外の除染が完了したとして避難者の村への帰還を促すが1mSv以下に下がった区域は少ない。

| 国際環境NGOグリーン... http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/2018/blog/61191/ 福島県飯舘村は、一部帰還困難区域をのぞいて、2017年3月に避難指示が解除されています。グリーンピースは事故発生直後から放射線調査を継続してきましたが、2015年、2016年、20... 飯舘村中心部の農家Aさん宅の3年間(2015,2016,2017年)の調査結果は、放射線のレベルは規則的に下がり、除染した区域では効果があって飛び抜けて下がったものの、73%の区域で一般人の被ばく限度年間1mSvに届いていない(大部分で限度の0.23μSv/hを超える)。 |

また、温室があった場所も、放射線レベルが上昇しています。家のすぐ後ろに迫る森林からくる放射性物質の影響の可能性があります。森林は、家から20メートルのところまでしか除染されません。飯舘村の70%以上は、こうした汚染が残る森林で覆われています。

出典: 除染しても下がらない —2018年最新放射線調査 飯舘村の民家6軒では毎時0・2~0・8マイクロシーベルトで、ほとんどが政府の目標を1時間当たりの空間放射線量に換算した同0・23マイクロシーベルトを超えた。(共同通信)

調査は、2017年9~10月に飯舘村と浪江町の避難指示が解除された地域などで実施、民家や周辺の森など計数万カ所で測定した。 国際環境N... 国際環境N...

調査結果から言えることは、それらの地域の放射線レベルは人が暮らすには、「依然として高過ぎる」ということ。

今回調査した地域においては、政府が膨大な人員を投入して行っている除染作業では、避難者が帰還して安全に暮らせるレベルにまで効果的に放射線量を下げることができていないと言えます。今回測定された放射線線量がもし原子力施設内で検出されたなら、緊急対応が必要なレベルです。日本政府は、個人の追加被ばく線量の長期目標である「年間1ミリシーベルト」が、いつ達成できるのか、明らかにしていません。また、年間1ミリを達成するために日本政府が定めた除染基準値は毎時0.23マイクロシーベルトですが、2018年3月現在、その上限値の引き上げの検討がされようとしています。今回の調査結果から予測してみると、目標の達成には数十年かかると思われます。しかし、だからといって上限値を引き上げるのではなく、除染方針、帰還政策の見直しにより、どのように住民をまもれるのかを考えるべきです。

出典: 第28回目放射線調査 ~福島県浪江町、飯舘村 国際環境NG...